来源:宁夏西岭视觉创意

陈继明的文风是冷静客观的,甚至是克制的,他常常会故意把戏剧性降到最低点。

——张贤亮

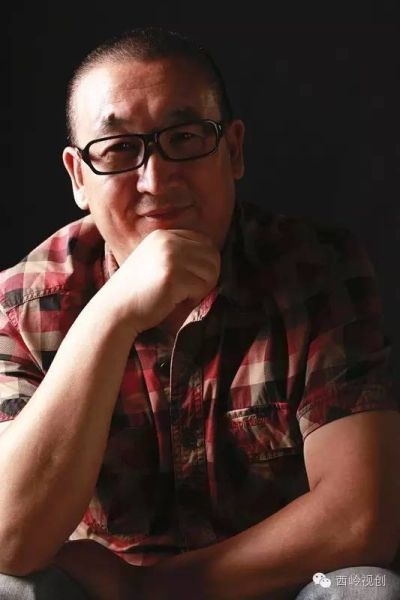

【作家简介】

陈继明,男,1963年生于甘肃省甘谷县。曾长期在宁夏工作,现为北京师范大学珠海分校艺术与传播学院教授。短篇小说集《寂静与芬芳》入选“21世纪文学之星丛书”。小说曾获中华文学选刊奖、中篇小说选刊奖、中国作家出版集团奖、小说选刊奖、十月文学奖等。代表作有长篇小说《一人一个天堂》、《堕落诗》,中篇小说《陈万水名单》、《北京和尚》、《灰汉》、《圣地》,短篇小说《月光下的几十个白瓶子》、《蝴蝶》、《骨头》等。部分作品被改编为影视剧,被译作俄语、英语、德语、西班牙语。

【访谈录】

西:西岭视觉创意 陈:陈继明

X:陈老师,您很早就开始写作,一直持续到现在,能谈谈您的心路历程吗?

陈:我大学毕业后开始写小说,断断续续写到今天。不过,前十五年,甚至更长时间里,我的写作是缺乏自觉性的,也可以说缺乏坚定性,对自己认为重要的东西,缺乏坚守。常常会摇摆,甚至淡忘。最近这些年,对写作本身,对我确信的东西,我似乎刚刚才能做到坚定不移。从这个角度说,我的写作刚刚开始。

X:您对目前这些作品还满意吗?

陈:我不满意我的写作。我总是发现,我身体里住着很多魔鬼。不知有多少魔鬼住在我身体里,试图控制我,腐蚀我。每当我着手开始做一些事情的时候,魔鬼们便纷纷跳出来,控制我腐蚀我。我开始做事的时候,魔鬼们也跟着活跃起来。而我说不清到底有多少魔鬼,也说不清都是什么样的魔鬼。以前的每一部作品都是和魔鬼斗争的结果。我是一个人,魔鬼有很多。不过,我觉得我的力量正在增强。

X:现在就聊聊您的作品,先从《北京和尚》说起,您说过您对和尚、寺庙、道场都不太熟悉,那么您的创作是怎么进行的?

陈:《北京和尚》的故事是从一个朋友那儿听来的,朋友在讲笑话,我却觉得听到了一个好故事。因为,听那个故事的时候,我心里有一个疑问:在我们这个时代里,一个人如果要躲,可以躲到哪儿?带着这个疑问,我开始写作。我对和尚、对寺庙、和佛教的确不了解,我也没有专门深入过生活。我是一个懒人,另外,我对自己的虚构能力有信心。没有虚构就没有小说,一个用不着虚构的小说是不存在的。朋友用五分钟讲完的故事,我虚构了五个月,写了五万字。可见,虚构并不是图省事。

X:这篇小说最打动我的,是人的两面性。和尚的心理曲线很清晰,刚开始一定要在寺庙里当一个好和尚,碰到红芳后又动摇,跟红芳结婚,最后又想回到寺庙,这个过程就是人物心理的变化过程,我觉得这个很难得。

陈:对,一开始我就认为,这个人物的摇摆是有价值的。出还是入?这是一个问题。他要出,出去后才发现,事情远没有那么简单,寺院里并不清净,加上外面还有很多东西牵着他、拉着他,或者说,诱惑着他,于是,他又不能不入,不能不回来。自始至终,他都在这样摇摆。窃以为,他的摇摆就是这个时代的摇摆,就是这个时代人心的摇摆。可乘出家的原因,我特别强调他不是因为生活困难、失恋,或任何挫折,他也不缺胳膊少腿,读过书,人很帅,完全正常,可是他偏要出家。到了寺院,他仍然关心是非曲折,于是寺院里也呆不下去了。显然,找一个能躲的地方并不容易。

X:我关注到您的作品里面,处处可见细节,比如麻脸观音,刚开始和尚是怎么从寺庙里出来,出来后做了什么,跟红芳回家的时候是什么状态,在道场跟好哥们怎么说等等,那么是不是可以说,小说的生命力在于细节?

陈:细节是艺术的常识,也是艺术的奥秘。进入创作的时候,使用细节的水平,远不像中学语文教材所说的那么简单。学徒也知道细节的重要性,但是,真正会使用细节的,是大师,鲁迅、索尔仁尼琴这样的大师。关于细节,最重要的两个指标是准确和密度。是否准确,密度够不够,让作品和作品见出云泥之别。

X:麻脸观音主要代表什么?

陈:我在某处见过这么一尊麻脸观音,可能是工艺有问题,偶然成为麻脸,我斗胆称之为麻脸观音。据说观音菩萨有千万化身,众生有何种身,观音菩萨就以何种身度化之。由此可知,麻脸观音的发明不算鲁莽。很多读者对麻脸观音有好感,看到此处痛哭流涕者大有人在,这足以说明众生都苦,人人都难,每个人都在期待一尊麻脸观音的出现。这也让我更坚定地相信,写作就是尽可能地爱人,理解人。

X:可乘其实是麻脸观音的其中一种形象,对吗?

陈:我自己没有这个想法。

X:我觉得您小说的另一个特点是结尾很讲究。《北京和尚》落在麻脸观音上,而不是断指处,《陈万水名单》的结尾是,一个在饥饿年代侥幸活下的女人,在物质丰富的年代把自己饿死。导演李杨说,电影跟小说有相似的地方,像虎头、猪肚、豹尾。虎头就是开头一定要有新的东西,猪肚是内里要很丰富,豹尾是结尾一定要有力。您的小说就常常有一个很有力的结尾。您是在小说写作之前就知道结尾吗?

陈:个别时候知道,大部分时候不知道。或者是宁愿不知道,写到跟前再说。其实这是特别专业的一个问题。如果不把写作说得过于高深莫测的话,它也是一门技术,和油漆匠粉刷工差不多。工艺要求我们怎么样就怎么样,比如,某处需要三个细节你就不能只有两个,你得想办法再弄一个;再比如,某个段落需要三千字,你就得写够三千字。一个结尾该怎么样,你也许并不知道,但是,你比较容易知道什么是不对的——要么太重了、要么太轻了、要么太早了、要么就是狗尾续貂,等等。比如,《北京和尚》如果从断指那个地方结束的话,它就显得太急促,也有点太刻意。整个故事还需要再往前走走,怎么走呢?让两个人再回一次老家,因为奶奶在那儿。麻脸观音是奶奶送给和尚的。现在,奶奶死了,这对有了裂隙的夫妻赶回去奔丧,并且要带上麻脸观音。也许奶奶存在的作用就是让她死,然后让这对小夫妻有理由一同坐火车赶回去。这是情节的延续,更是意韵的延续。在一个貌似无关紧要的地方结束,大概小说家们都喜欢这样。

X:《陈万水名单》我也看了。在这个小说里,人死了,被称作“丝断了”。一开始我很纳闷这个“丝”是什么意思,但是看了两页之后我发现,“丝”就是一个人的生命气息,就是一口气。我估计你写这篇小说应该是相当费力的,因为既要栩栩如生又不失真,这是很有难度的,您当时是怎么考虑写这个小说的?

陈:我从小就听这样的故事,人死了即“丝断了”,这个说法不知起源于什么时候,肯定比三年大饥荒要早。我们那儿每隔几十年就会有一次饥荒,民国十八年就有过一次大饥荒。所以“丝断了”的说法不可考,不知是哪一次饥荒留下的,但一定和某一次饥荒有关。人不是一下子饿死的,先饿得只剩一根丝,那一口气,在,又像没在,然后在某个瞬间简简单单就没了,就像丝断了一样。是丝断了,而不是死了。人们不愿说死,故作轻松地说,丝断了。成批成批地死人,天天死人,时时死人,门里门外都是死人,却偏偏不说“死”这个字,而是故作没事地说“丝断了”、“没丝了”,这里面的深微用心,村民们自己并不知道,我的感受却大不相同,我觉得那是一本书,仅仅一个“丝”字就是一本书。我一直试图把它写出来,结果没有写成一本书,只是写了一个中篇小说。

X:令我印象深刻的,还有爬行。

陈:是呀,“爬行”二字,也够写一本书的。勉强活着的人,没法走路,只能爬行,还不能爬远。爬出院门都是一件困难的事情。有趣的是,写这个小说的时候,我自己做了一个梦,梦见我在爬行,整个地面都是玻璃,爬起来很轻松,几乎用不着费力,给一个意念身体就轻轻荡出去了,想停马上就能停下来。奇怪的是,完全没有站起来走路的愿望,似乎爬行就够了,能够轻松爬行就是世界上最好的事情。我把这个梦原封不动地写进了小说。我也因此明白了这个小说在写什么。我可以把它明确地说出来:我写的不是饥饿本身,而是饥饿对活下来的人到底有没有一点改变。后来生活变好了,能吃饱肚子了,人们把那个时代忘了,亲爸亲妈饿死了,如今说起来毫无感觉,甚至嘻嘻哈哈。但我总觉得某些人是无法遗忘的。我没有找到这样一个原型,于是虚构了这样一个老人,她当时幸存下来,又恰好长寿,活到九十多岁,她觉得自己还欠这个村子一个“死”,村里的人一直以为她用不正当的、丑恶的方式活了下来,她也是突然才意识到,自己欠人家一个死。她说,我要把这个债还了。一个九十多岁的人,把自己饿死了。人们很容易就能辨认出,她是饿死的。因为,她的屁眼是垂下来的。当年饿死的人,都是如此,屁眼脱落。

X:那您在这样描述的时候是怎么考虑的?包括母女二人脸贴脸的细节,他们爬行的过程中,旁边的人头耷拉下来的描写……

陈:人垂死之际相互贴脸这个细节,是我打听来的。

X:我还看过您的作品《忧伤》,它跟平常的小说不太一样,一开始以为是散文,看着看着发现是小说。什么契机让您创作出了《忧伤》?

陈:《忧伤》没写好,《忧伤》是不成功的一个作品。当初写的时候我没想把它写成散文,也没想写成小说,我计划要写一个有强大叙事能力的作品,很有可能是四不像的小说。让它能够最大程度地切入一个人的内心世界。

X:您认为哪儿不成功?

陈:因为一个刊物约稿约得紧,急着要,后半部分功夫没下够,没有把前面营造出来的那种强硬的感觉延续下去。表面看来,它是一个爱情故事,但我计划触及更哲学更复杂的东西。我意识中有一个大命题。但是,我的野心没有延续下来,后半部分回到常态上去了。或者有可能是我自己的能力不够了。比如,我把前面一万字的感觉再延续到三、两万字,整个三、四万字都是那种感觉,无所谓它像不像小说。其实我当时想做一个实验,我想试验一下语言的能力到底有多大,语言的边界有多远。

X:您的创作题材很宽,篇幅有大有小。对很多导演来说,他只能拍一种题材,像贾樟柯可能就拍“乡村三部曲”,还有李安就只拍“父亲三部曲”。很多题材都能驾驭不是一般作家能干的,您是怎么样突破这种界限的?

陈:我的小说写了乡村、城市,写了农民、知识分子,看上去面很宽,其实我自己知道,单一性也很明显。无论写什么都是写人,写人性,这一点始终没变。我的长篇小说《一人一个天堂》写的是麻风病,我另外一个小说《堕落诗》写房地产。我觉得一个作家只要熟悉一个题材的细节,他就可以写,就不成问题。

X:细节从哪里来呢?是靠平时积累,还是靠想象力?

陈:细节可以从生活中来,也可以临时创造。《一人一个天堂》写麻风病,我对麻风病也做过细致研究,基本上都算是麻风病专家了,甚至可以和一个麻风病大夫对话的。但是,又有很多细节是在写作过程中临时创造的。

X:是不是可以说,您的小说跟电影创作一样,重在挖掘和展现人性?创作了这么多小说,你觉得最能打动读者的是哪些地方呢?

陈:近来我有个突出体会,不坚定和没有是一样的,不坚定等于没有。我的一些作品有缺陷,完成的不好,主要是因为不坚定。想到了,有意图,但是,不坚定。不坚定,就瞻前顾后,就下不够功夫,就浅尝辄止。除了坚定,就是耐心。对一个作家来说,最重要的才华是耐心,帕慕克说,“魔鬼般”的耐心。

X:我们平时说的人性善恶是很抽象的,您能不能具体谈谈人性是指哪一方面,或者说,某一个作品中哪些事是特别表达人性方面的?

陈:大部分时候我们对人性的议论还是俗浅的。从文艺复兴开始,全世界的作家、电影导演、编剧,其实有了一个共同的主题,那就是人性,这已经算不上稀奇了。我觉得更重要的,决定成败高低的,可能还是对人的爱,对人的理解。爱人物,理解人物,也有坚定或不坚定的问题,换句话说,你爱的够不够?你是真爱还是假爱?我看塔可夫斯基的电影、看小津安二郎的电影,我觉得他们对人物的爱溢于言表。爱是他们的宗教。我们说我们爱自己的人物,但是,和西方一些大家相比,我们爱的程度还是不够。像塔可夫斯基、伯格曼、小津安二郎,包括伊朗的阿巴斯这些作者,他们对自己人物的那种爱,可能是我们的几倍。虽然我们再三强调有多么爱我们的人物,其实我们还是有点冷冰冰,人物在我们作品中的地位仍然是不够的,我觉得这可能是问题所在。你看塔可夫斯基的《乡愁》、《伊万的童年》、《潜行者》这些电影,作者对人物的爱,会直接从每一个镜头语言里流淌出来,成为整个影片的光辉,不用看完,你就知道他在表达什么。

X:这是不是也是一个伟大作品跟普通作品的差别?

陈:对,伟大作品和普通作品的差别,其实不大。伟大作品,有伟大的爱和理解。普通作品里只有普通的爱和理解。多一点爱、多一点理解——说起来容易做起来难。爱和理解可能不只是态度,更是能力,做不到就是做不到。

X:您今天给我们提供了一个新的思路。

陈:这也是我最近的一些想法——再说刚才提到的那几个导演,他们的片子里总有一种光辉在,阳光似的禁不住往出流,想来想去我才发现,那是因为他们比其他人都更爱自己的人物,那些光辉就是爱和理解,不是别的。

X:您觉得写剧本跟写小说的差别大吗?

陈:差别还是大的,小说是写给一个读者的。电影是写给剧场的。看小说的是一个人。看电影的是几百人。区别主要在这儿。

X:主题、叙述方式有差别吗?

陈:还是有的。电影是大众艺术,即使是最文艺的那些电影,也是大众艺术,电影叙事的主要特点,就体现在“大众”两个字里。小说是一个人看的,所以,它天生是小众艺术。小说要能够满足一个人阅读时的种种需要。

X:您写了这么多部作品,您有过这种困境吗?比如,以后您可能会越写越一般、越写越跟不上时代。

陈:我不担心自己会落后于时代,我更担心自己会摇摆,会失去坚定性,不能坚定不移地不计后果地做自己认定的事情。

X:您作品的时代感很强,对当下的政治、经济都有发言。

陈:我想写出对这个时代的真实感受,因为我生活在这个时代。我老家说人懒,会说:油瓶倒了都不扶。我想,一个作家更不能懒,懒到油瓶倒了都不扶的程度。我不想简简单单写点风俗化的东西,写点做作的抒情故事。

X:我想起法国《电影手册》对贾樟柯有一个评论,认为贾樟柯是一个有野心的导演,从他的故乡三部曲《小武》、《站台》、《任逍遥》可以看出这个野心,您觉得优秀作家是不是都有一个共性,有野心、有耐心?

陈:家里做个饭可以没野心,但是要搞一个作品出来一定是有野心的,贝多芬的《命运交响曲》没野心是写出来的,罗丹没野心做不出《思想者》那样的雕塑,鲁迅没野心写不出《阿Q正传》。我觉得艺术家很难没有野心,没野心的话你可能会选择睡大觉去。野心就是你的力量,甚至是你的思维方式、你的视角。光有野心还不够,有多大野心,就要有多大耐心。野心大,耐心小,常见的情况是这样。

就说电影吧,《教父》、《辛德勒名单》、《发条橙》、《下午五点》、《博击俱乐部》、《潜行者》、《小鞋子》、《白汽球》,这些电影都是有野心的,野心不光和大和国家和命运有关,野心也常常和小和家常有关。

X:是不是仍然是坚定性的问题?

陈:对,当你坚定不移地去做一件小事情时,你就是有野心的。

陈继明的文风是冷静客观的,甚至是克制的,他常常会故意把戏剧性降到最低点。

——张贤亮

【作家简介】

陈继明,男,1963年生于甘肃省甘谷县。曾长期在宁夏工作,现为北京师范大学珠海分校艺术与传播学院教授。短篇小说集《寂静与芬芳》入选“21世纪文学之星丛书”。小说曾获中华文学选刊奖、中篇小说选刊奖、中国作家出版集团奖、小说选刊奖、十月文学奖等。代表作有长篇小说《一人一个天堂》、《堕落诗》,中篇小说《陈万水名单》、《北京和尚》、《灰汉》、《圣地》,短篇小说《月光下的几十个白瓶子》、《蝴蝶》、《骨头》等。部分作品被改编为影视剧,被译作俄语、英语、德语、西班牙语。

【访谈录】

西:西岭视觉创意 陈:陈继明

X:陈老师,您很早就开始写作,一直持续到现在,能谈谈您的心路历程吗?

陈:我大学毕业后开始写小说,断断续续写到今天。不过,前十五年,甚至更长时间里,我的写作是缺乏自觉性的,也可以说缺乏坚定性,对自己认为重要的东西,缺乏坚守。常常会摇摆,甚至淡忘。最近这些年,对写作本身,对我确信的东西,我似乎刚刚才能做到坚定不移。从这个角度说,我的写作刚刚开始。

X:您对目前这些作品还满意吗?

陈:我不满意我的写作。我总是发现,我身体里住着很多魔鬼。不知有多少魔鬼住在我身体里,试图控制我,腐蚀我。每当我着手开始做一些事情的时候,魔鬼们便纷纷跳出来,控制我腐蚀我。我开始做事的时候,魔鬼们也跟着活跃起来。而我说不清到底有多少魔鬼,也说不清都是什么样的魔鬼。以前的每一部作品都是和魔鬼斗争的结果。我是一个人,魔鬼有很多。不过,我觉得我的力量正在增强。

X:现在就聊聊您的作品,先从《北京和尚》说起,您说过您对和尚、寺庙、道场都不太熟悉,那么您的创作是怎么进行的?

陈:《北京和尚》的故事是从一个朋友那儿听来的,朋友在讲笑话,我却觉得听到了一个好故事。因为,听那个故事的时候,我心里有一个疑问:在我们这个时代里,一个人如果要躲,可以躲到哪儿?带着这个疑问,我开始写作。我对和尚、对寺庙、和佛教的确不了解,我也没有专门深入过生活。我是一个懒人,另外,我对自己的虚构能力有信心。没有虚构就没有小说,一个用不着虚构的小说是不存在的。朋友用五分钟讲完的故事,我虚构了五个月,写了五万字。可见,虚构并不是图省事。

X:这篇小说最打动我的,是人的两面性。和尚的心理曲线很清晰,刚开始一定要在寺庙里当一个好和尚,碰到红芳后又动摇,跟红芳结婚,最后又想回到寺庙,这个过程就是人物心理的变化过程,我觉得这个很难得。

陈:对,一开始我就认为,这个人物的摇摆是有价值的。出还是入?这是一个问题。他要出,出去后才发现,事情远没有那么简单,寺院里并不清净,加上外面还有很多东西牵着他、拉着他,或者说,诱惑着他,于是,他又不能不入,不能不回来。自始至终,他都在这样摇摆。窃以为,他的摇摆就是这个时代的摇摆,就是这个时代人心的摇摆。可乘出家的原因,我特别强调他不是因为生活困难、失恋,或任何挫折,他也不缺胳膊少腿,读过书,人很帅,完全正常,可是他偏要出家。到了寺院,他仍然关心是非曲折,于是寺院里也呆不下去了。显然,找一个能躲的地方并不容易。

X:我关注到您的作品里面,处处可见细节,比如麻脸观音,刚开始和尚是怎么从寺庙里出来,出来后做了什么,跟红芳回家的时候是什么状态,在道场跟好哥们怎么说等等,那么是不是可以说,小说的生命力在于细节?

陈:细节是艺术的常识,也是艺术的奥秘。进入创作的时候,使用细节的水平,远不像中学语文教材所说的那么简单。学徒也知道细节的重要性,但是,真正会使用细节的,是大师,鲁迅、索尔仁尼琴这样的大师。关于细节,最重要的两个指标是准确和密度。是否准确,密度够不够,让作品和作品见出云泥之别。

X:麻脸观音主要代表什么?

陈:我在某处见过这么一尊麻脸观音,可能是工艺有问题,偶然成为麻脸,我斗胆称之为麻脸观音。据说观音菩萨有千万化身,众生有何种身,观音菩萨就以何种身度化之。由此可知,麻脸观音的发明不算鲁莽。很多读者对麻脸观音有好感,看到此处痛哭流涕者大有人在,这足以说明众生都苦,人人都难,每个人都在期待一尊麻脸观音的出现。这也让我更坚定地相信,写作就是尽可能地爱人,理解人。

X:可乘其实是麻脸观音的其中一种形象,对吗?

陈:我自己没有这个想法。

X:我觉得您小说的另一个特点是结尾很讲究。《北京和尚》落在麻脸观音上,而不是断指处,《陈万水名单》的结尾是,一个在饥饿年代侥幸活下的女人,在物质丰富的年代把自己饿死。导演李杨说,电影跟小说有相似的地方,像虎头、猪肚、豹尾。虎头就是开头一定要有新的东西,猪肚是内里要很丰富,豹尾是结尾一定要有力。您的小说就常常有一个很有力的结尾。您是在小说写作之前就知道结尾吗?

陈:个别时候知道,大部分时候不知道。或者是宁愿不知道,写到跟前再说。其实这是特别专业的一个问题。如果不把写作说得过于高深莫测的话,它也是一门技术,和油漆匠粉刷工差不多。工艺要求我们怎么样就怎么样,比如,某处需要三个细节你就不能只有两个,你得想办法再弄一个;再比如,某个段落需要三千字,你就得写够三千字。一个结尾该怎么样,你也许并不知道,但是,你比较容易知道什么是不对的——要么太重了、要么太轻了、要么太早了、要么就是狗尾续貂,等等。比如,《北京和尚》如果从断指那个地方结束的话,它就显得太急促,也有点太刻意。整个故事还需要再往前走走,怎么走呢?让两个人再回一次老家,因为奶奶在那儿。麻脸观音是奶奶送给和尚的。现在,奶奶死了,这对有了裂隙的夫妻赶回去奔丧,并且要带上麻脸观音。也许奶奶存在的作用就是让她死,然后让这对小夫妻有理由一同坐火车赶回去。这是情节的延续,更是意韵的延续。在一个貌似无关紧要的地方结束,大概小说家们都喜欢这样。

X:《陈万水名单》我也看了。在这个小说里,人死了,被称作“丝断了”。一开始我很纳闷这个“丝”是什么意思,但是看了两页之后我发现,“丝”就是一个人的生命气息,就是一口气。我估计你写这篇小说应该是相当费力的,因为既要栩栩如生又不失真,这是很有难度的,您当时是怎么考虑写这个小说的?

陈:我从小就听这样的故事,人死了即“丝断了”,这个说法不知起源于什么时候,肯定比三年大饥荒要早。我们那儿每隔几十年就会有一次饥荒,民国十八年就有过一次大饥荒。所以“丝断了”的说法不可考,不知是哪一次饥荒留下的,但一定和某一次饥荒有关。人不是一下子饿死的,先饿得只剩一根丝,那一口气,在,又像没在,然后在某个瞬间简简单单就没了,就像丝断了一样。是丝断了,而不是死了。人们不愿说死,故作轻松地说,丝断了。成批成批地死人,天天死人,时时死人,门里门外都是死人,却偏偏不说“死”这个字,而是故作没事地说“丝断了”、“没丝了”,这里面的深微用心,村民们自己并不知道,我的感受却大不相同,我觉得那是一本书,仅仅一个“丝”字就是一本书。我一直试图把它写出来,结果没有写成一本书,只是写了一个中篇小说。

X:令我印象深刻的,还有爬行。

陈:是呀,“爬行”二字,也够写一本书的。勉强活着的人,没法走路,只能爬行,还不能爬远。爬出院门都是一件困难的事情。有趣的是,写这个小说的时候,我自己做了一个梦,梦见我在爬行,整个地面都是玻璃,爬起来很轻松,几乎用不着费力,给一个意念身体就轻轻荡出去了,想停马上就能停下来。奇怪的是,完全没有站起来走路的愿望,似乎爬行就够了,能够轻松爬行就是世界上最好的事情。我把这个梦原封不动地写进了小说。我也因此明白了这个小说在写什么。我可以把它明确地说出来:我写的不是饥饿本身,而是饥饿对活下来的人到底有没有一点改变。后来生活变好了,能吃饱肚子了,人们把那个时代忘了,亲爸亲妈饿死了,如今说起来毫无感觉,甚至嘻嘻哈哈。但我总觉得某些人是无法遗忘的。我没有找到这样一个原型,于是虚构了这样一个老人,她当时幸存下来,又恰好长寿,活到九十多岁,她觉得自己还欠这个村子一个“死”,村里的人一直以为她用不正当的、丑恶的方式活了下来,她也是突然才意识到,自己欠人家一个死。她说,我要把这个债还了。一个九十多岁的人,把自己饿死了。人们很容易就能辨认出,她是饿死的。因为,她的屁眼是垂下来的。当年饿死的人,都是如此,屁眼脱落。

X:那您在这样描述的时候是怎么考虑的?包括母女二人脸贴脸的细节,他们爬行的过程中,旁边的人头耷拉下来的描写……

陈:人垂死之际相互贴脸这个细节,是我打听来的。

X:我还看过您的作品《忧伤》,它跟平常的小说不太一样,一开始以为是散文,看着看着发现是小说。什么契机让您创作出了《忧伤》?

陈:《忧伤》没写好,《忧伤》是不成功的一个作品。当初写的时候我没想把它写成散文,也没想写成小说,我计划要写一个有强大叙事能力的作品,很有可能是四不像的小说。让它能够最大程度地切入一个人的内心世界。

X:您认为哪儿不成功?

陈:因为一个刊物约稿约得紧,急着要,后半部分功夫没下够,没有把前面营造出来的那种强硬的感觉延续下去。表面看来,它是一个爱情故事,但我计划触及更哲学更复杂的东西。我意识中有一个大命题。但是,我的野心没有延续下来,后半部分回到常态上去了。或者有可能是我自己的能力不够了。比如,我把前面一万字的感觉再延续到三、两万字,整个三、四万字都是那种感觉,无所谓它像不像小说。其实我当时想做一个实验,我想试验一下语言的能力到底有多大,语言的边界有多远。

X:您的创作题材很宽,篇幅有大有小。对很多导演来说,他只能拍一种题材,像贾樟柯可能就拍“乡村三部曲”,还有李安就只拍“父亲三部曲”。很多题材都能驾驭不是一般作家能干的,您是怎么样突破这种界限的?

陈:我的小说写了乡村、城市,写了农民、知识分子,看上去面很宽,其实我自己知道,单一性也很明显。无论写什么都是写人,写人性,这一点始终没变。我的长篇小说《一人一个天堂》写的是麻风病,我另外一个小说《堕落诗》写房地产。我觉得一个作家只要熟悉一个题材的细节,他就可以写,就不成问题。

X:细节从哪里来呢?是靠平时积累,还是靠想象力?

陈:细节可以从生活中来,也可以临时创造。《一人一个天堂》写麻风病,我对麻风病也做过细致研究,基本上都算是麻风病专家了,甚至可以和一个麻风病大夫对话的。但是,又有很多细节是在写作过程中临时创造的。

X:是不是可以说,您的小说跟电影创作一样,重在挖掘和展现人性?创作了这么多小说,你觉得最能打动读者的是哪些地方呢?

陈:近来我有个突出体会,不坚定和没有是一样的,不坚定等于没有。我的一些作品有缺陷,完成的不好,主要是因为不坚定。想到了,有意图,但是,不坚定。不坚定,就瞻前顾后,就下不够功夫,就浅尝辄止。除了坚定,就是耐心。对一个作家来说,最重要的才华是耐心,帕慕克说,“魔鬼般”的耐心。

X:我们平时说的人性善恶是很抽象的,您能不能具体谈谈人性是指哪一方面,或者说,某一个作品中哪些事是特别表达人性方面的?

陈:大部分时候我们对人性的议论还是俗浅的。从文艺复兴开始,全世界的作家、电影导演、编剧,其实有了一个共同的主题,那就是人性,这已经算不上稀奇了。我觉得更重要的,决定成败高低的,可能还是对人的爱,对人的理解。爱人物,理解人物,也有坚定或不坚定的问题,换句话说,你爱的够不够?你是真爱还是假爱?我看塔可夫斯基的电影、看小津安二郎的电影,我觉得他们对人物的爱溢于言表。爱是他们的宗教。我们说我们爱自己的人物,但是,和西方一些大家相比,我们爱的程度还是不够。像塔可夫斯基、伯格曼、小津安二郎,包括伊朗的阿巴斯这些作者,他们对自己人物的那种爱,可能是我们的几倍。虽然我们再三强调有多么爱我们的人物,其实我们还是有点冷冰冰,人物在我们作品中的地位仍然是不够的,我觉得这可能是问题所在。你看塔可夫斯基的《乡愁》、《伊万的童年》、《潜行者》这些电影,作者对人物的爱,会直接从每一个镜头语言里流淌出来,成为整个影片的光辉,不用看完,你就知道他在表达什么。

X:这是不是也是一个伟大作品跟普通作品的差别?

陈:对,伟大作品和普通作品的差别,其实不大。伟大作品,有伟大的爱和理解。普通作品里只有普通的爱和理解。多一点爱、多一点理解——说起来容易做起来难。爱和理解可能不只是态度,更是能力,做不到就是做不到。

X:您今天给我们提供了一个新的思路。

陈:这也是我最近的一些想法——再说刚才提到的那几个导演,他们的片子里总有一种光辉在,阳光似的禁不住往出流,想来想去我才发现,那是因为他们比其他人都更爱自己的人物,那些光辉就是爱和理解,不是别的。

X:您觉得写剧本跟写小说的差别大吗?

陈:差别还是大的,小说是写给一个读者的。电影是写给剧场的。看小说的是一个人。看电影的是几百人。区别主要在这儿。

X:主题、叙述方式有差别吗?

陈:还是有的。电影是大众艺术,即使是最文艺的那些电影,也是大众艺术,电影叙事的主要特点,就体现在“大众”两个字里。小说是一个人看的,所以,它天生是小众艺术。小说要能够满足一个人阅读时的种种需要。

X:您写了这么多部作品,您有过这种困境吗?比如,以后您可能会越写越一般、越写越跟不上时代。

陈:我不担心自己会落后于时代,我更担心自己会摇摆,会失去坚定性,不能坚定不移地不计后果地做自己认定的事情。

X:您作品的时代感很强,对当下的政治、经济都有发言。

陈:我想写出对这个时代的真实感受,因为我生活在这个时代。我老家说人懒,会说:油瓶倒了都不扶。我想,一个作家更不能懒,懒到油瓶倒了都不扶的程度。我不想简简单单写点风俗化的东西,写点做作的抒情故事。

X:我想起法国《电影手册》对贾樟柯有一个评论,认为贾樟柯是一个有野心的导演,从他的故乡三部曲《小武》、《站台》、《任逍遥》可以看出这个野心,您觉得优秀作家是不是都有一个共性,有野心、有耐心?

陈:家里做个饭可以没野心,但是要搞一个作品出来一定是有野心的,贝多芬的《命运交响曲》没野心是写出来的,罗丹没野心做不出《思想者》那样的雕塑,鲁迅没野心写不出《阿Q正传》。我觉得艺术家很难没有野心,没野心的话你可能会选择睡大觉去。野心就是你的力量,甚至是你的思维方式、你的视角。光有野心还不够,有多大野心,就要有多大耐心。野心大,耐心小,常见的情况是这样。

就说电影吧,《教父》、《辛德勒名单》、《发条橙》、《下午五点》、《博击俱乐部》、《潜行者》、《小鞋子》、《白汽球》,这些电影都是有野心的,野心不光和大和国家和命运有关,野心也常常和小和家常有关。

X:是不是仍然是坚定性的问题?

陈:对,当你坚定不移地去做一件小事情时,你就是有野心的。

[ 编辑: 何雯 ]